Partiendo de una tendencia general, ya constatada y conocida; es lícito preguntarse si tal tendencia vale para todo el país. Es decir, si la asociación que observamos entre el nivel socioeconómico que imputamos a los votantes y el voto a las fuerzas políticas en disputa en el último Balotaje, es una fotografía relativamente estática a medida que analizamos esta vinculación en cada jurisdicción del país. Si es un fenómeno que se evidencia, social y electoralmente hablando, bajo una fisonomía homogénea. En síntesis, preguntarse cómo se vota en las provincias?

La división

Sin profundizar sobre el tema (no es la idea ni el objetivo de este post), Argentina está atravesada por tradiciones políticas comunes, aunque, en algunas zonas, terrtorialmente especificas. También, sus provincias, poseen características puntuales, mediatizadas por procesos históricos (principalmente) productivos. Cuando

hablamos de 'las provincias', es inevitable remarcar (otra vez y siempre)

lo que supone la extensión y, fundamentalmente, la distribución

demográfica y diversificación (o su inexistencia) productiva del país.

Concomitantemente, estos atributos son los que determinan y dan forma al cuerpo socioeconómico de estas sociedades. A medida que trabajamos los instrumentos y las métricas que miden este tipo de fenómenos (en este caso, la dimensión socioeconómica en un Índice), comenzamos a observar las diferencias, los matices, las concentaciones y el orden territorial de los distintos grupos y colectivos de nivel socioeconómico. Vamos a decir una obviedad: las características, la cantidad y la distribución de los distintos grupos de NSE (bajos, medios, altos) difieren notablemebte en las regiones del país. Es el factor que elegimos para intentar explicar los resultados electorales, por lo que esperamos algunas variaciones respecto al general.

Si volvemos a mirar la tendencia general (nacional) del voto, la correlación socioeconómica es clara y significativa. Si en vez de trabajar con promedios, lo hacemos con los valores de los CdV ganadores (por fuerza política), vemos que la tendencia, como es de esperar, es la misma pero nos permite ver una zona 'media' (para un lado y otro) que es un territorio bastante disputado y (partiendo de la mediana del puntaje en bruto del Índice, y no ya discretizado en grupos) probablemente más 'derechizado' (voto a coalición Cambiemos) que peronista.

Este grupo, colectivo bastante definido en términos socioeconómicos (tiene puntaje, tiene asignado grupos, se pueden mensurar sus atributos, etc), pero bastante indefinido en otros aspectos, es el sector donde vamos a poner el foco. Como base o referencia, como punto o distancia, su comportamiento dista de ser homogéneo en las regiones del país y es allí donde empieza a explicarse algunos parámetros de los resultados de noviembre.

Las provincias

La idea de trabajar, en este tramo, la caracterización socioeconómica como puntaje bruto, fue precisamente para poder captar estas diferencias no tan nítidas bajo la agrupación en grupos (esquema G1 - G7).

Como muestra el gráfico doble de burbujas (superior), en lo que respecta al FpV, las provincias a la izquierda de la mediana de puntaje (menos NSE) son las que tienen los mayores porcentajes de voto ganador (Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta, San Juan, etc). Se apartan de este patrón las provincias patagónicas (con mayor NSE). Por el lado de Cambiemos, CABA es el caso representativo in extremis, dado que las provincias con niveles similares del mismo voto ganador, están muy lejos en términos de NSE, como Córdoba, San Luis, La Rioja y, caso extremo contrario (y paradójico), Jujuy.

Entonces, el patrón provincial del voto tiene las tendencias que podríamos esperar. Provincias más 'pobres' o más 'ricas' o más o menos periféricas, se han inclinado históricamente por el peronismo o por fuerzas políticas alternativas a este movimiento, respectivamente. Si bien reconocemos algunos casos dignos de mención (como Jujuy, con niveles similares de voto a Cambiemos que CABA pero en las antípodas en términos de NSE), podemos identificar conglomerados de provincias con similares características, socioeconómicas y de resultado electoral, es decir, políticas.

Si vamos a los promedios de voto ganador (FpV o Cambiemos) por grupo de NSE en cada provincia, se aprecian claramente las tendencias del porcentaje de voto. Estas tendencias forman 'pinzas' en la sumarización para las proporciones de voto. En la 'pinza' general (resultados total país), las tendencias de las dos fuerzas políticas (cada una correlacionadas positiva y negativamente con el INSE) se intersectaban en el grupo medio (G4), casi en un 50-50.

La forma de la 'pinza' es la que nos muestra la forma en que se vota en cada provincia, es decir, cómo se disputa y manifiesta el voto de 'clase'. Y en esas formas, es el punto de intersección, es decir, en qué grupo de NSE la tendencia general se da vuelta. En qué grupo comienza a diferenciarse socialmente el voto en cada zona del país.

Analicemos algunas provincias (en los gráficos, los grupos NSE comienzan en el G2 porque el G1 son zonas de extrema pobreza y solo hay 3 CdV en todo el país en una zona con esas condiciones. Se calculó el mismo -puntaje- INSE para todo el país, de manera de otorgar representatividad plena al territorio).

En CABA, las líneas de los porcentajes de voto ganador por grupo no se intersectan, Cambiemos gana (en promedio) en todos los grupos de NSE. Aunque hay que destacar que los grupos 'medios' porteños (tal vez contrariamente a nuestro prejuicio(?)), son los más votan al FpV (en términos relativos dentro de esa fuerza, claro).

Buena Aires (con GBA) parece representativo (un poco corrida hacia la derecha -G5) de la tendencia nacional, donde las fuerzas se cruzan en el grupor medio.

Cordoba, Santa Fe y Mendoza nos muestran dos comportamientos electorales similares, aunque con sus matices. En estas provincias la 'pinza' se abre tempranamente, evidenciando que los grupos de bajo NSE ya se están inclinando por la centro-derecha, cosa que no sucedía en los datos (nacionales y provinciales) que veníamos analizando (salvo un caso atípico como Jujuy). Sin embargo, dentro de este movimiento común entre estas tres provincias, en Córdoba la brecha se ensancha a medida que subimos el NSE. En Santa Fe y Mendoza, si bien sube (y de manera constante), parece haber una tensión que evita que la brecha sea tan pronunciada. Entonces, esquematizando la geometría, el ángulo de apertura de la 'pinza' (nombre que le pusimos a la forma de la tendencia) va en relación directa a la inclinación conservadora (electoralmente hablando) de una población determinada.

Salta vota muy similar a Buenos Aires, siendo los grupos medios los que parten la tendencia. Tucumán corre el cruce de las tendencias de voto ganador a la derecha, siendo el G5 (algo así como un grupo 'medio alto' o 'pequeña burguesía') donde comienza a ganar y a separarse la coalición de centro-derecha.

Santiago del Estero repite la particularidad de CABA de no poseer intersección de proporción de voto en las fuerzas políticas en los grupos NSE. La diferencia es en la forma: CABA mantiene una forma de campana donde los extremos son de centro-derecha y en Santiago se ve una profundización de la tendencia general pero sin que en ningún grupo gane la centro - derecha. Si bien baja con el NSE, en todos los grupos triunfa (en promedio) el peronismo.

Guerra de Posición

Si trascendemos el promedio del voto ganador (las 'pinzas') y vamos a los porcentajes reales de voto de los CdV en las provincias, podemos apreciar el comportamiento de las tendencia como también los casos 'disonantes' y los extremos.

En CABA es clara la tendencia del voto y su NSE. Pero también vemos los casos de voto a Cambienos en estratos bajos como los votos ganadores a FpV con NSE superior a la madiana del puntaje (tirando a 'medio'/ 'medio-alto').

En Córdoba no hay chances de sorpresas y mucho antes del mediodía del NSE es abrumadora la presencia de los puntos amarillos (voto ganador a Cambiemos). Claramente hay un apoyo cuasi total a la centro - derecha y la tendencia nacional se rompe en términos más radicales que en CABA.

En Jujuy también se percibe claramente esa 'fuga' de los sectores de menor NSE hacia Cambiemos. Además de una zona media claramente amarilla.

Finalizando la línea superior de gráficos de provincias Cambienos-friendly, tenemos a Mendoza, con un comportamiento similar, aunque menos radicalizado que Córdoba, con una presencia 'temprana' de Cambiemos, disputando los sectores medio - bajos y medios al voto de FpV. Claramente crece el porcentaje de voto (patrón recurrente en las demás) de Cambiemos a medida que crece el NSE.

Las provincias de la serie de abajo, cumplen, con sus matices, la tendencia general (nacional). Sectores 'bajos' y 'medios' mayoritariamente peronismtas que van perdiendo presencia a medida que vamos subiendo en el NSE. Lo particuar allí es la distribución y 'amplitud' del rango del puntaje de NSE. La amplitud de los puntos (la dispersión en el rango del puntaje) nos muestra provincias más o menos desiguales (en términos de NSE). Formosa y Chaco son similares tanto en sus estructura social del voto como en la dispersión de sus NSE. Chubut parece una provincia con mayor homogeneidad SE y Salta es el paradigma de la distribución cuadrática del voto (forma de herradura), donde se cumplen los supuestos generales de distribución del voto ganador (azul/ amarillos) a medida que vamos ascendiendo en el NSE.

De todos los gráficos (con sus diferencias leves o notables), lo que es digno de mención es la gran disputa que existe, en muchas provincias, del voto ganador, en las zonas media-baja/media/media - alta. O en esa cosa tan compleja, denominada 'sectores medios'.

El interior del Interior

Volvemos al factor demográfico. Y del factor demográfico, al de la distribución.

Como pudimos constatar, no se vota igual en todo el país. También vimos que el voto 'de clase' posee características (zonificaciones) generales que se repiten a lo largo del país pero que en otras zonas, se rompe. Ésto, si lo analizamos con las concentraciones demográficas al interior de las provincias (con la formación de una y a veces dos grandes urbes), nos invita a pensar que, si hay un tendencia general que se cumple pero que también se rompe, y que si hay fotografías 'de clase' del voto en cada provincia, probablemente en alguna (pocas o varias) existan zonas, ciudades (medianas o grandes) o regiones, donde se pueda conformar o tornar contraintuitiva a la tendencia general provincial (y/o nacional, dependiendo de cada provincia).

No estamos haciendo otra cosa que aumentar el zoom sobre los patrones sociales (y geográficos) del voto.

Analicemos (cuando no...) Buenos Aires. Ya vimos y explicamos que esta provincia vota como el país en términos de 'clase'. Es decir, tiene un patrón de voto similar al general.

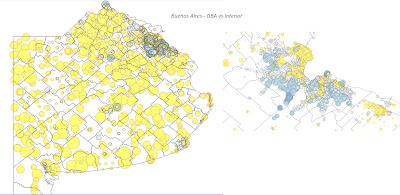

Cuando analizamos el mapa electoral de Buenos Aires, encontramos dos zonas con marcadas diferencias (en gran parte socioeconómicas y) electorales. Es notable la diferencia entre el patrón del voto de GBA (Conurbano bonaerense) y el 'interior' de la provincia.

Estamos comparando dos zonas radicalmente distintas en cuanto a su comportamiento electoral y socioeconómico. Pero casi 7 de cada 10 bonaerenses vive en el GBA...

Por tal razón, si analizamos Buenos Aires sin GBA (y a la inversa), tenemos dos 'provincias' que se pueden acoplar perfectamente a los dos grupos de provincias que analizamos más arriba. Incluso dentro de GBA hay una zona (norte, y en menor escala, algunas ciudades/localidades/barrios del 1° cordón) donde se rompe el matiz del 'voto conurbanero'.

A partir de las zonificaciones (en el mapa superior, potenciadas en la simbolización circulo más grande = más de proporción del voto) del voto, la zona norte del GBA vota como el interior de la provincia y algunas zonas periféricas de ciudades grandes del interior bonaerense, tienen un voto similar al conurbano.

Buenos Aires sin GBA es una provincia con niveles promedio de NSE más altos que si incluimos a la conurbanización bonaerense. También cumple con el patrón de provincias como Córdoba, Mendoza o CABA, con una abrumadora mayoría de voto a la derecha, incluso debajo de la mediana de NSE. Es decir, allí también existen zonas donde los sectores populares se inclinan a la coalición Cabiemos.

Por el otro labdo, el GBA cumple los patrones de provincias más 'populares', como las del norte o Patagonia. En términos de NSE, se parece más a las del norte y en el voto a las patagónicas. Está muy marcada la división del voto a medida que pasamos los sectores 'medios'. También existen pequeños conglomerados de grupos con alto NSE que votan al peronismo.

La pregunta ahora apunta a si Buenos Aires es un caso testigo de otras zonas del país. Si se producen estas diferencias tan marcadas al interior de otras provincias. Existen otras zonas donde es tan fuerte la tensión territorial de un centro y su periferia? Estas tensiones se producen en las grandes urbes del 'interior' del país? En todas? En cuáles sí y en cuáles el voto es homogéneo y transversal a la 'estructura de clase' existente?

Veremos

NdA: Este post también posee la invalorable colaboración del sociólogo viedmense Santiago Barandiarán.

sábado, 23 de enero de 2016

jueves, 7 de enero de 2016

Balotaje 2015. El voto como hecho (más o menos) de 'clase'. Vol I. Inducción.

En este post (y en sus siguientes entregas) vamos a analizar los resultados del Balotaje de las elecciones presidenciales de noviembre de 2015.

El propósito (además de evitar la exposición de información conocida, y en algún punto, trivial) es avanzar en el análisis de los resultados de esta elección, focalizando la atención en la distribución y la asociación de los resultados con algunos factores intervinientes. Estos factores son geográficos (en distinta escala) y socioeconómicos (SE).

Los datos, los resultados. La justificación

Los análisis que se presentan a continuación fueron generados a partir de matrices de los resultados por Mesa y Centro de Votación de todo el país. La base territorial son los radios censales (urbanos) provistos por el INDEC. Como el objetivo último es vincular el voto con la noción de lo socioeconómico, se utilizó la zonificación del Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) ya trabajado en este blog, basado en el CNPyV 2010.

Números más o menos finos (este trabajo está sostenido en los resultados provisorios), el 25 de noviembre votaron 25.149.798 de personas en 13.575 Centros de Votación (CdV). Obviamente hay una autocorrelación entre la carga demográfica de cada jurisdicción y la distribución de los Centros de Votación. En el análisis de los resultados de una elección existen, al menos, dos ejes a tener en cuenta en un primer nivel de desagregación: la distribución y el peso de cada jurisdicción.

En una instancia general, la relación entre estas dos cantidades, es el primer indicio del tono de los resultados. Esta lógica se profundiza una vez que vamos desagregando territorialmente los resultados.

Estos gráficos simbolizan las dos variantes. El peso relativo de cada provincia (a la postre y vinculado con la segunda, 'el peso del voto') y la distribución geográfica del voto (las 'zonas de concentración').

El primero muestra, en el tamaño de las burbujas, el peso demográfico de cada provincia (evidenciando la macrocefalia bonaerense metropolitana, tan típica de nuestro país). También evidencia, dentro de una elección tan pareja y tomando en cuenta las referencias de tamaño, cómo inciden en un resultado final tener provincias 'medianas' dentro del >50% en una fuerza política determinada (Caso como el de Santa Fé, CABA y Córdoba del lado de la coalición Cambiemos).

La segunda imagen simboliza la distribución del 'voto ganador' en cada Centro de Votación (CdV), para la totalidad del territorio nacional y para (cómo no!) AMBA. A primera vista, la distribución espacial del voto (ganador) no parece aleatoria. Es decir, no parece que la distribución esté 'mezclada', sino más bien, se evidencian zonas consolidadas (con mayor o menor nivel de desagregación geográfica) con un común denominador de voto ganador (sea azul/FPV o amarilla/Cambiemos).

Si observamos el mapa general del país, el 'manchón' de Cambiemos está presente en la vieja zona productiva denominada Pampa húmeda, siendo 'azul' el resto del país en su inmensa mayoría (el 'interior'). Si hacemos zoom sobre los mismos resultados (mapa derecho, AMBA), la mancha amarilla está presente en casi toda CABA con derrames claros al norte, en el oeste y algo en el sur (siempre dentro del 1° cordón, claro). A medida que nos alejamos del centro, es decir, nos conurbanizamos, las zonas consolidadas del FPV son mayoría.

Más allá de interpretaciones al estilo unitarios vs federales o centro vs periferia, estas imágenes son (las primeas y generales) muestras de la zonificación del voto o al menos del voto como fenómeno no azaroso en términos regionales.

Justamente es la distribución en esta imagen la que nos hace preguntarnos por qué existen estas zonificaciones. Por qué existen zonas (más o menos extensas) donde el voto es homogéneo. Cómo son esas zonas? Cuáles son sus formas sociales? Y sus límites? Y por qué existen esos límites?

A fin de cuentas, no dejan de ser indicadores de la pregunta originaria: por qué la gente vota como vota?

El patrón social del voto?

La asignación de atributos a personas/ hogares enmarcadas en un territorio, si bien finita, puede tornarse inabarcable. De todos los posibles (o conseguibles para mapear), qué factores podrían explicar (al asociarlos) la distribución zonificada del voto?

Al interrogar el voto como un hecho social, (relativamente) de clase, estamos vinculando el hecho de votar (y a quién, a que simbología, bajo qué cálculo, interés o emoción) a la identificación socioeconómica.

La 'clase social' (término tan bizantino como extendido en el lenguaje coloquial) como factor constituyente y explicativo de la acción social o individual está muy presente, directa o indirectamente, en toda literatura de análisis político. Es la 'base' implícita por donde comienza cualquier explicación sobre la constitución política de los grupos.

No es la intención de este post (y sus sucesivas entregas) profundizar histórica y teóricamente la asociación anteriormente comentada en nuestro país (temática que trasciende el contenido y el propósito de este tipo de análisis).

Sin embargo, dadas las características de la última elección presidencial (una inédita segunda vuelta a elección de presidente, un resultado tan parejo, zonificaciones tan nítidas -en una primer mirada general- y con proyectos tan marcadamente antagónicos en lo programático, en lo discursivo e ideológico), el factor socioeconómico es un parámetro sobre el cuál podemos explicar no sólo algunos espacios de configuración territorial del voto, sino también algunas 'confirmaciones' como 'contradicciones' o tendencias 'contraintuitivas' en la acción del voto.

Entonces, la nociones de 'clase' o de caracterización socioeconómicas, más que buscar confirmar o refutar el hecho del voto como un hecho interpretativo de clásica mecanicidad economisista, trabaja como parámetro de equilibrio que, a su vez, puede confirmar o no lo primero.

En este sentido, el recorte del mapa de AMBA nos permite visualizar la asociación de dos factores, de dos cantidades y atributos: la distribución de grupos socioeconómicos (7 grupos. Verdes: alto/ amarillo: medio/ rojos: bajo) en el territorio (hogares sumarizados por radio censal) y el partido ganador en cada CdV.

A grandes rasgos, las zonas de mayor nivel socioeconómico son las que concentran los CdV anarillos (Cambiemos). A medida que vamos pasando de radios censales amarillo a rojos (bajando de NSE, en disntinta intensidad) los CdV son azules (FpV). El espacio está zonificado según el nivel socioeconómico de los hogares (es decir, no es aleatorio su ubicación) como también el patrón del voto 'ganador'.

Pongamos como ejemplo de esta correlación a CABA (como en la zona norte del 1° cordón). Es claro como se evidencia esta asociación distributiva. La homogeneidad socioeconómica norte-centro con el voto a Cambiemos tiene sus límites en barrios del sur de la ciudad (Lugano, Soldati, sur de P. Avellaneda, sur de Flores, sur de Barracas y sur de La Boca). Allí cambian concomitantemente el matiz socioeconómico de los hogares con el patrón del voto ganador (de mayor a menor INSE y de Cambiemos a FpV).

Si observamos las distintas regiones del Conurbano, se puede apreciar la repetición de este patrón.

Las zonas de relativa homogeneidad socioeconómica (gamas y tonos de un mismo color) son correlativas con el 'color' del voto ganador. Esquemáticamente, en las zonas de mayor NSE gana la coalición Cambiemos y a medida que pasamos del verde claro al amarillo y al rojo (es decir, descendemos en la escala socioeconómica) los CdV son del FpV.

En este sentido, en el partido de La Matanza (oeste), jurisdicción tradicionalmente peronista y donde ganó el FpV, la concentración de voto ganador de Cambiemos se dio en las zonas de mayor NSE (Ramos Mejía en su totalidad y subzonas de la parte fronteriza con CABA). El resto del partido, más homogéneo en términos de NSE (bajo), también lo es el en voto (inmensa mayoría al FpV). En Quilmes (sur), no se vota igual en el centro (mayor NSE y voto a Cambiemos) que en Ezpeleta, Solano o Quilmes oeste, zonas con menor NSE y donde gana FpV. Lomas de Zamora (suroeste) se zonifica en Lomas centro, Turdera y Temerley, con los mayores NSE y donde Cabiemos es mayoría. El panorama (social y electoral) cambia cuando nos trasladamos hacia Banfield y Fiorito (FpV). Finamente, en Vicente López (norte) vemos un caso de homogeneidad territorial y de resultado electoral, total. Una jurisdicción con, en promedio, elevado NSE donde gana Cambiemos en todos sus CdV.

Del mapa a la matriz

Entonces, existe un patrón general de 'clase' o socioeconómico en el voto en las últimas elecciones? Al parecer, por lo visto en los mapas de AMBA, existe una asociación entre el voto hacia la centro-derecha por parte de los grupos con mayor nivel socioeconómico como una inclinación hacia la propuesta de centro-izquierda en grupos a medida que decrece el NSE.

Esta aparente asociación se replica en todo el país? Es tan lineal la tendencia del voto? Si bien las imágenes de los mapas nos muestran un indicio de la distribución del voto en un territorio con características (socioeconómicas) determinadas, no es un insumo suficiente para contestar este tipo de interrogantes generales ni cuantificar este tipo de asociaciones. El escenario de operaciones de este tipo de procesos debe ser necesariamente una matriz de datos que pueda conjugar los resultados electorales con las características socioeconómicas de la población votante. Debemos pasar de la imagen a los datos estructurados.

El supuesto y el sentido que subyace para generar la matriz, es la estructura del voto parroquial. Es decir, la suposición de que una gran parte de la población reside cerca de su CdV (los padrones electorales se han reestructurado en este sentido). Por lo tanto, la característica general de la población que reside próximamente a un CdV determinado, puede ser traslada al mismo. Ejemplo esquemático: en la UCA (86% Cambiemos) votan loschetos residentes en Puerto Madero (Comuna 1), zona de las más elevadas en términos SE (socioeconómico) y en la Escuela n° 198 (79% FpV) de Virrey del Pino, La Matanza , es un CdV ubicado en una zona con características SE más bajas.

La estrategia de vinculación de matrices otorgando el matiz SE a los CdV (y por lo tanto a sus votantes) la realizamos mediante un geoproceso que genera buffers alrededor de los CdV 'recortando' el territorio circundante (en este caso 500 mts a la redonda). Los radios censales recortados ya tienen asignado la categoría del INSE con el que trabajamos. Según la cantidad de radios que contenga el recorte (buffer) se promedian los grupos de NSE y se le otorga a cada CdV el resultado del mismo. De esta manera, cada CdV refleja el NSE de su 'entorno' de votación.

La asignación de grupos del INSE a los radios censales de todo el país fue calculado para los radios urbanos. Esto implica que no se cubrieron la totalidad de los CdV donde se votó el 25 de noviembre. El recorte mediante el geoproceso anteriormente explicado, abarca a 11.475 CdV (85% del total) y los radios censales involucrados en los buffers abarca a 23.748.240 votantes (94% del total).

La cobertura del geoproceso es muy buena y como se puede apreciar en el mapa superior, los recortes guardan una representación confiable de los matices SE del territotrio. Los números de cobertura final evidencian la distribución predominantemente urbana del país.

Finalmente, de ésto resulta una matriz donde se acoplan y complementan los atributos SE de los CdV con la información de su carga demográfica (autocorrelativa con la población, como expusimos) y los resultados electorales.

Inducción

Para cerrar esta primera entrega, y habiendo partido desde lo particular (y hasta de la microfísica censal), miremos algunos resultados generales sobre los resultados del Balotaje 2015 a nivel general, conjugados bajo la perspectiva SE que venimos trabajando. (En próximas entregas iremos desagregando territorial y jurisdiccionalmente los resultados).

Es conocido, asumido y hasta obvio que no todo el país 'vota igual'. Básicamente porque cada región está atravesada por distintas tradiciones políticas, históricas, ideológicas y son de distinta composición social. Sin embargo, tenemos la oportunidad de analizar si existe alguna correlación entre la inclinación hacia alguno de los dos proyectos políticos y este atributo.

En síntesis, a nivel general, existe hoy en Argentina una tendencia 'de clase' en el voto?

Vemos que la tendencia que habíamos observado en el mapa de la zona metropolitana (AMBA) existe a nivel nacional. Se confirma cuando promediamos los porcentajes de voto de cada partido al interior de cada grupo de nivel socioeconómico. Las líneas de cada partido con muestran las tendencias direccionales claras. Existe correlaciones significativas y muy fuertes entre los grupos de NSE y las dos fuerzas políticas (Positiva con Cambienos y Negativa con FpV).

La proporción de voto hacia la colación Cambiemos sube (de manera constante y sostenida) a medida que ascendemos en los grupos de NSE y la tendencia contraria se produce en los promedios de proporción de voto al FpV (las proporciones bajan a medida que ascendemos en los grupos de NSE).

La distribución de los porcentajes de voto en cada grupo toma forma de 'pinza' ('subiendo' o 'bajando' sengún pasemos de un partido a otro y de grupo de NSE), uniéndose en el Grupo 4 (punto medio), con promedio de voto no sólo muy similar, sino también clavado en la mitad (50% - ejercicio interesante ver cómo cambia este valor del grupo medio en distintas zonas/urbes del país).

De todos modos, si bien nos muestra una clara tendencia 'social' general del voto en el país, al analizar la variabilidad de los porcentajes de voto a cada partido en cada grupo, notamos que estamos ante una tendencia cruzada, correlativa, mas no homogénea.

Los boxplot nos permiten visualizar que más allá de la tendencia general existente, mismos grupos de NSE, varían notablemente su porcentaje voto dentro de cada fuerza política.

La serie nos está avisando que esa tendencia tiene una importante variabilidad (15 puntos promedio en toda la serie) pero que la mayor variabilidad se da en los grupos más bajos (y medios) que en los altos. Las medianas son claramente diferenciales entre los grupos (refuerza la tendencia explicada) pero los cuartiles inferiores y superiores (25 y 75%) son elevados en los segmentos/ Grupos 1 a 4 (bajos, medios bajos y medios), mostrando que son los grupos con mayor desvío en su porcentaje de voto. Vale decir, los grupos bajos - medios que votan (en general y en promedio), 'más' a un partido, dentro de esos grupos, hay colectivos que lo hacen en menor porcentaje. Ésto corre también en sentido inverso.

Ésto es un indicio de que la tendencia general no solo podría perder fuerza en algunas regiones/ provincias/ urbes, sino que hasta podría verse alterada y hasta tornarse contraria.

Es decir, el voto podría, en algunas regiones, al ser analizado con lógica de 'clase', ser esquemático o contraintuitivo. Veremos.

NdA: Este post (y seguramente sus suscesivas entregas) posee la invalorable colaboración del sociólogo viedmense Santiago Barandiarán.

El propósito (además de evitar la exposición de información conocida, y en algún punto, trivial) es avanzar en el análisis de los resultados de esta elección, focalizando la atención en la distribución y la asociación de los resultados con algunos factores intervinientes. Estos factores son geográficos (en distinta escala) y socioeconómicos (SE).

Los datos, los resultados. La justificación

Los análisis que se presentan a continuación fueron generados a partir de matrices de los resultados por Mesa y Centro de Votación de todo el país. La base territorial son los radios censales (urbanos) provistos por el INDEC. Como el objetivo último es vincular el voto con la noción de lo socioeconómico, se utilizó la zonificación del Índice de Nivel Socioeconómico (INSE) ya trabajado en este blog, basado en el CNPyV 2010.

Números más o menos finos (este trabajo está sostenido en los resultados provisorios), el 25 de noviembre votaron 25.149.798 de personas en 13.575 Centros de Votación (CdV). Obviamente hay una autocorrelación entre la carga demográfica de cada jurisdicción y la distribución de los Centros de Votación. En el análisis de los resultados de una elección existen, al menos, dos ejes a tener en cuenta en un primer nivel de desagregación: la distribución y el peso de cada jurisdicción.

En una instancia general, la relación entre estas dos cantidades, es el primer indicio del tono de los resultados. Esta lógica se profundiza una vez que vamos desagregando territorialmente los resultados.

Estos gráficos simbolizan las dos variantes. El peso relativo de cada provincia (a la postre y vinculado con la segunda, 'el peso del voto') y la distribución geográfica del voto (las 'zonas de concentración').

El primero muestra, en el tamaño de las burbujas, el peso demográfico de cada provincia (evidenciando la macrocefalia bonaerense metropolitana, tan típica de nuestro país). También evidencia, dentro de una elección tan pareja y tomando en cuenta las referencias de tamaño, cómo inciden en un resultado final tener provincias 'medianas' dentro del >50% en una fuerza política determinada (Caso como el de Santa Fé, CABA y Córdoba del lado de la coalición Cambiemos).

La segunda imagen simboliza la distribución del 'voto ganador' en cada Centro de Votación (CdV), para la totalidad del territorio nacional y para (cómo no!) AMBA. A primera vista, la distribución espacial del voto (ganador) no parece aleatoria. Es decir, no parece que la distribución esté 'mezclada', sino más bien, se evidencian zonas consolidadas (con mayor o menor nivel de desagregación geográfica) con un común denominador de voto ganador (sea azul/FPV o amarilla/Cambiemos).

Si observamos el mapa general del país, el 'manchón' de Cambiemos está presente en la vieja zona productiva denominada Pampa húmeda, siendo 'azul' el resto del país en su inmensa mayoría (el 'interior'). Si hacemos zoom sobre los mismos resultados (mapa derecho, AMBA), la mancha amarilla está presente en casi toda CABA con derrames claros al norte, en el oeste y algo en el sur (siempre dentro del 1° cordón, claro). A medida que nos alejamos del centro, es decir, nos conurbanizamos, las zonas consolidadas del FPV son mayoría.

Más allá de interpretaciones al estilo unitarios vs federales o centro vs periferia, estas imágenes son (las primeas y generales) muestras de la zonificación del voto o al menos del voto como fenómeno no azaroso en términos regionales.

Justamente es la distribución en esta imagen la que nos hace preguntarnos por qué existen estas zonificaciones. Por qué existen zonas (más o menos extensas) donde el voto es homogéneo. Cómo son esas zonas? Cuáles son sus formas sociales? Y sus límites? Y por qué existen esos límites?

A fin de cuentas, no dejan de ser indicadores de la pregunta originaria: por qué la gente vota como vota?

El patrón social del voto?

La asignación de atributos a personas/ hogares enmarcadas en un territorio, si bien finita, puede tornarse inabarcable. De todos los posibles (o conseguibles para mapear), qué factores podrían explicar (al asociarlos) la distribución zonificada del voto?

Al interrogar el voto como un hecho social, (relativamente) de clase, estamos vinculando el hecho de votar (y a quién, a que simbología, bajo qué cálculo, interés o emoción) a la identificación socioeconómica.

La 'clase social' (término tan bizantino como extendido en el lenguaje coloquial) como factor constituyente y explicativo de la acción social o individual está muy presente, directa o indirectamente, en toda literatura de análisis político. Es la 'base' implícita por donde comienza cualquier explicación sobre la constitución política de los grupos.

No es la intención de este post (y sus sucesivas entregas) profundizar histórica y teóricamente la asociación anteriormente comentada en nuestro país (temática que trasciende el contenido y el propósito de este tipo de análisis).

Sin embargo, dadas las características de la última elección presidencial (una inédita segunda vuelta a elección de presidente, un resultado tan parejo, zonificaciones tan nítidas -en una primer mirada general- y con proyectos tan marcadamente antagónicos en lo programático, en lo discursivo e ideológico), el factor socioeconómico es un parámetro sobre el cuál podemos explicar no sólo algunos espacios de configuración territorial del voto, sino también algunas 'confirmaciones' como 'contradicciones' o tendencias 'contraintuitivas' en la acción del voto.

Entonces, la nociones de 'clase' o de caracterización socioeconómicas, más que buscar confirmar o refutar el hecho del voto como un hecho interpretativo de clásica mecanicidad economisista, trabaja como parámetro de equilibrio que, a su vez, puede confirmar o no lo primero.

A grandes rasgos, las zonas de mayor nivel socioeconómico son las que concentran los CdV anarillos (Cambiemos). A medida que vamos pasando de radios censales amarillo a rojos (bajando de NSE, en disntinta intensidad) los CdV son azules (FpV). El espacio está zonificado según el nivel socioeconómico de los hogares (es decir, no es aleatorio su ubicación) como también el patrón del voto 'ganador'.

Pongamos como ejemplo de esta correlación a CABA (como en la zona norte del 1° cordón). Es claro como se evidencia esta asociación distributiva. La homogeneidad socioeconómica norte-centro con el voto a Cambiemos tiene sus límites en barrios del sur de la ciudad (Lugano, Soldati, sur de P. Avellaneda, sur de Flores, sur de Barracas y sur de La Boca). Allí cambian concomitantemente el matiz socioeconómico de los hogares con el patrón del voto ganador (de mayor a menor INSE y de Cambiemos a FpV).

Si observamos las distintas regiones del Conurbano, se puede apreciar la repetición de este patrón.

Las zonas de relativa homogeneidad socioeconómica (gamas y tonos de un mismo color) son correlativas con el 'color' del voto ganador. Esquemáticamente, en las zonas de mayor NSE gana la coalición Cambiemos y a medida que pasamos del verde claro al amarillo y al rojo (es decir, descendemos en la escala socioeconómica) los CdV son del FpV.

En este sentido, en el partido de La Matanza (oeste), jurisdicción tradicionalmente peronista y donde ganó el FpV, la concentración de voto ganador de Cambiemos se dio en las zonas de mayor NSE (Ramos Mejía en su totalidad y subzonas de la parte fronteriza con CABA). El resto del partido, más homogéneo en términos de NSE (bajo), también lo es el en voto (inmensa mayoría al FpV). En Quilmes (sur), no se vota igual en el centro (mayor NSE y voto a Cambiemos) que en Ezpeleta, Solano o Quilmes oeste, zonas con menor NSE y donde gana FpV. Lomas de Zamora (suroeste) se zonifica en Lomas centro, Turdera y Temerley, con los mayores NSE y donde Cabiemos es mayoría. El panorama (social y electoral) cambia cuando nos trasladamos hacia Banfield y Fiorito (FpV). Finamente, en Vicente López (norte) vemos un caso de homogeneidad territorial y de resultado electoral, total. Una jurisdicción con, en promedio, elevado NSE donde gana Cambiemos en todos sus CdV.

Del mapa a la matriz

Entonces, existe un patrón general de 'clase' o socioeconómico en el voto en las últimas elecciones? Al parecer, por lo visto en los mapas de AMBA, existe una asociación entre el voto hacia la centro-derecha por parte de los grupos con mayor nivel socioeconómico como una inclinación hacia la propuesta de centro-izquierda en grupos a medida que decrece el NSE.

Esta aparente asociación se replica en todo el país? Es tan lineal la tendencia del voto? Si bien las imágenes de los mapas nos muestran un indicio de la distribución del voto en un territorio con características (socioeconómicas) determinadas, no es un insumo suficiente para contestar este tipo de interrogantes generales ni cuantificar este tipo de asociaciones. El escenario de operaciones de este tipo de procesos debe ser necesariamente una matriz de datos que pueda conjugar los resultados electorales con las características socioeconómicas de la población votante. Debemos pasar de la imagen a los datos estructurados.

El supuesto y el sentido que subyace para generar la matriz, es la estructura del voto parroquial. Es decir, la suposición de que una gran parte de la población reside cerca de su CdV (los padrones electorales se han reestructurado en este sentido). Por lo tanto, la característica general de la población que reside próximamente a un CdV determinado, puede ser traslada al mismo. Ejemplo esquemático: en la UCA (86% Cambiemos) votan los

La estrategia de vinculación de matrices otorgando el matiz SE a los CdV (y por lo tanto a sus votantes) la realizamos mediante un geoproceso que genera buffers alrededor de los CdV 'recortando' el territorio circundante (en este caso 500 mts a la redonda). Los radios censales recortados ya tienen asignado la categoría del INSE con el que trabajamos. Según la cantidad de radios que contenga el recorte (buffer) se promedian los grupos de NSE y se le otorga a cada CdV el resultado del mismo. De esta manera, cada CdV refleja el NSE de su 'entorno' de votación.

La asignación de grupos del INSE a los radios censales de todo el país fue calculado para los radios urbanos. Esto implica que no se cubrieron la totalidad de los CdV donde se votó el 25 de noviembre. El recorte mediante el geoproceso anteriormente explicado, abarca a 11.475 CdV (85% del total) y los radios censales involucrados en los buffers abarca a 23.748.240 votantes (94% del total).

La cobertura del geoproceso es muy buena y como se puede apreciar en el mapa superior, los recortes guardan una representación confiable de los matices SE del territotrio. Los números de cobertura final evidencian la distribución predominantemente urbana del país.

Finalmente, de ésto resulta una matriz donde se acoplan y complementan los atributos SE de los CdV con la información de su carga demográfica (autocorrelativa con la población, como expusimos) y los resultados electorales.

Inducción

Para cerrar esta primera entrega, y habiendo partido desde lo particular (y hasta de la microfísica censal), miremos algunos resultados generales sobre los resultados del Balotaje 2015 a nivel general, conjugados bajo la perspectiva SE que venimos trabajando. (En próximas entregas iremos desagregando territorial y jurisdiccionalmente los resultados).

Es conocido, asumido y hasta obvio que no todo el país 'vota igual'. Básicamente porque cada región está atravesada por distintas tradiciones políticas, históricas, ideológicas y son de distinta composición social. Sin embargo, tenemos la oportunidad de analizar si existe alguna correlación entre la inclinación hacia alguno de los dos proyectos políticos y este atributo.

En síntesis, a nivel general, existe hoy en Argentina una tendencia 'de clase' en el voto?

La proporción de voto hacia la colación Cambiemos sube (de manera constante y sostenida) a medida que ascendemos en los grupos de NSE y la tendencia contraria se produce en los promedios de proporción de voto al FpV (las proporciones bajan a medida que ascendemos en los grupos de NSE).

La distribución de los porcentajes de voto en cada grupo toma forma de 'pinza' ('subiendo' o 'bajando' sengún pasemos de un partido a otro y de grupo de NSE), uniéndose en el Grupo 4 (punto medio), con promedio de voto no sólo muy similar, sino también clavado en la mitad (50% - ejercicio interesante ver cómo cambia este valor del grupo medio en distintas zonas/urbes del país).

De todos modos, si bien nos muestra una clara tendencia 'social' general del voto en el país, al analizar la variabilidad de los porcentajes de voto a cada partido en cada grupo, notamos que estamos ante una tendencia cruzada, correlativa, mas no homogénea.

Los boxplot nos permiten visualizar que más allá de la tendencia general existente, mismos grupos de NSE, varían notablemente su porcentaje voto dentro de cada fuerza política.

La serie nos está avisando que esa tendencia tiene una importante variabilidad (15 puntos promedio en toda la serie) pero que la mayor variabilidad se da en los grupos más bajos (y medios) que en los altos. Las medianas son claramente diferenciales entre los grupos (refuerza la tendencia explicada) pero los cuartiles inferiores y superiores (25 y 75%) son elevados en los segmentos/ Grupos 1 a 4 (bajos, medios bajos y medios), mostrando que son los grupos con mayor desvío en su porcentaje de voto. Vale decir, los grupos bajos - medios que votan (en general y en promedio), 'más' a un partido, dentro de esos grupos, hay colectivos que lo hacen en menor porcentaje. Ésto corre también en sentido inverso.

Ésto es un indicio de que la tendencia general no solo podría perder fuerza en algunas regiones/ provincias/ urbes, sino que hasta podría verse alterada y hasta tornarse contraria.

Es decir, el voto podría, en algunas regiones, al ser analizado con lógica de 'clase', ser esquemático o contraintuitivo. Veremos.

NdA: Este post (y seguramente sus suscesivas entregas) posee la invalorable colaboración del sociólogo viedmense Santiago Barandiarán.

viernes, 20 de febrero de 2015

Villas y Asentamientos en AMBA Vol II. Crecimiento poblacional vs crecimiento 'villero'

La idea de esta segunda entrega es analizar y comparar el crecimiento de la población general de AMBA y la población 'villera' de la misma región. Debemos aclarar que, como nos seguimos basando en este trabajo para trabajar la trazabilidad 'para atrás' de los datos de las VyA, ya no vamos a trabajar con los territorios de AMBA Ampliado (CABA + los 30 partidos) como el post anterior. Por disponibilidad de datos del mismo trabajo, vamos a realizar esta comparación con el AMBA a secas (CABA + 24 partidos).

Cómo crecemos y cómo crecen las VyA?

Vamos a trabajar los datos demográficos censales (y estimaciones no censales) a partir de 1980; año a partir del cual se disponen, de manera sistemática y seria (con las complejidades del caso), información demográfica de las VyA. La base (y la continuidad) es el trabajo anteriormente citado.

En el cuadro superior que están dispuestos los datos poblacionales de AMBA y de las VyA. Como se puede ver, están divididos en los períodos censales (1980, 1991 y 2001), una estimación casi intercensal (2006) y la incorporación de los datos del último censo (2010), que es la continuidad del dicho trabajo y el aporte de este blog. Los primeros cuatro períodos corresponden a datos trabajados por los autores (Cravino; del Río y Duarte) con modificaciones (total poblacional de CABA y de AMBA 2006) y el 2010 son datos de procesamiento propio a partir de la carga demográfica los radios censales recortados por el relevamiento de Techo.

Al pie de la tabla se especifican (escritas en el trabajo original) las modificaciones geográficas y posteriores divisiones de algunos Partidos. En esos casos (Hurlimghan, Morón, Ituzaingó/ José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas/ E. Echeverría, Ezeiza, Gral. San Martín) las proporciones, promedios y acumulados, fueron calculados a partir del año 2001.

Como primera tendencia, en el gráfico de doble eje, con la sumatoria de la población en absolutos en cada período censal e intercensal, el crecimiento de la población total de AMBA parece más amesetado que el crecimiento de la población de las VyA en la misma región. Ésta última tendencia (en rojo) presenta saltos más pronunciados, evidenciando un crecimiento más acelerado de esta subpoblación respecto a la total.

Si analizamos los mismos datos en porcentajes acumulados de crecimiento (de manera relativa), la diferencia de comportamiento de las series es notable. Mientras en 30 años la población crece, de manera acumulada, en un tercio, la población 'villera' alcanza casi el 200%. Comparativamente, el crecimiento acumulado es 6 veces mayor en la población de VyA que en la población general de AMBA.

Y es que la población 'villera' dentro de AMBA casi se ha cuadruplicado en el período bajo estudio (81 - 10) en su representación en la población total. Lo que representaba algo más del 3% de la población en 1981, pasa a superar la décima parte de la población en 2010. Como vimos en el post anterior, este valor llega a superar 13% si trabajamos el AMBA Ampliado (CABA + 30 Partidos).

Dadas las complejidades de estas subpoblaciones en su conformación como dato (ya expuestos por los autores en las citas de la primer tabla, como en lo explicado en el post anterior), en la robustez de los mismos, los relevamientos, etc, para trabajar comparativamente por jurisdicción, hemos optado por las proporciones promedio del período 81 - 10.

Comparamos las 25 jurisdicciones de AMBA en lo referente al crecimiento promedio acumulado de su población y su subpoblación 'villera'. En este gráfico los datos están dispuestos de manera decreciente por proporción acumulada de ésta última (línea roja).

Se aprecian los saltos en los promedios acumulados en cada población. Mientras los picos del crecimiento demográfico total están alrededor del 20 - 25% (F. Varela y Moreno), los puntos más altos en crecimiento poblacional en las VyA van del 200 al 250% (Merlo, E. Echeverrpia y Malvinas Argentinas). El contraste del crecimiento de ambas poblaciones, al sumarizarlo por jurisdicción es impactante.

El gráfico de burbujas nos permite una mirada bidimensional con el agregado del tamaño absoluto de cada población 'villera' en cada Partido. Los partidos que, en dicho período bajo análisis, duplicaron y hasta triplicaron su población residente en VyA son Merlo, E. Echeverria; Malvinas Argentinas, A. Brown, F. Varela, Moreno, Ituzaingó, José C. paz y Hurlingham. De éstos, F. Varela y Moreno son los que más han crecido demográficamente (alrededor del 25% en el período); luego Merlo, A. Brown con 15% y los restantes de este grupo con 10% o menos.

La Matanza (partido con mayor población total y en VyA) duplicó su población 'villera' en incrementó en un 20% a la total. Y forma parte de un segundo grupo de Partidos (que son los que más población absoluta tienen, junto con CABA y Quilmes) que incrementaron su población en VyA entre un 50 y 100% a lo largo del período. La diferencia radica en su incremento dispar de la población total, oscilando entre un 20% y valores nulos y negativos, como Vicente López, Lanús, San Isidro, Avellaneda y CABA.

Justamente, un tercer grupo, éste de los valores mínimos de crecimiento demográfico, junto con Lomas, San Fernando y Berazategui, son en los que menos se han incrementando en promedio la población en VyA (lo que no quiere decir que no tengan VyA de gran dimensión, como en el caso de Lomas de Zamora o San Martín).

Para trazar un patrón general regional en AMBA, en la nube de dispersión se aprecia claramente que los Partidos donde la población en VyA se dispara son, en su gran mayoría, a los del 2° cordón de GBA. Si nos posicionamos sobre el promedio total del AMBA (y GBA, separados en el trabajo original antes citado), es decir, alrededor de 50% de crecimiento promedio de la población en VyA para toda la serie, la gran mayoría de los Partidos que superan (en menor o mayor medida, hasta triplicarlo), son los del 2° cordón.

Una diferencia es que, observando el promedio de crecimiento de la población total (7%) para la región, solo los Partidos del 2° cordón (y todos menos uno solo) superan ese valor. Entonces, en el 2° cordón es la zona donde tenemos los crecimientos concomitantes de estas poblaciones, la total y la 'villera'.

No es la intención esquematizar los datos; más bien es dinamizar los procesos de conformación de los movimientos demográficos generales y sectoriales, intentando analizar sus atributos. Somos conscientes de nuestras limitaciones y de las limitaciones estructurales de este tipo de datos (inconsistencias, subregistro, datos faltantes, baches en la serie, etc). Si bien no podemos explicar íntegramente estos fenómenos tan complejos, estos datos nos dan algunas pautas para ensayar hipótesis sobre sus conformación histórica.

Qué factores inciden en el crecimiento de las poblaciones en las VyA de manera sostenida, espasmódica y a una velocidad y dimensión hasta, en algunas jurisdicciones, 10 veces mayor que el promedio total?

Lo único que podemos sentenciar y concluir de menara inequívoca es que el crecimiento demográfico 'villero' es inmensamente más dinámico que el general. Por lo demás, es imposible contestar estos interrogantes analizando un solo factor.

Además, AMBA tiene, dentro de sus ya conocidas zonificaciones según atributos comunes territoriales, realidades muy diferentes. De todos modos, el crecimiento sostenido (y acelerado) de las VyA es un fenómeno histórico en AMBA que tiene que ver con la centralidad demográfica y productiva del país, las posibilidades de inserción y asimilación de esta población migrante en la zona, la concentración de la propiedad inmobiliaria, la posterior privación al acceso, las estrategias gubernamentales de fomento de asentamientos irregulares como 'solución' al problema habitacional y, siempre presente, la pobreza con sus niveles y matices. De todos estos procesos históricos se materializa la explosión demográfica 'villera'.

miércoles, 14 de enero de 2015

Villas y Asentamientos en AMBA (Ampliado) Vol I. Cuántos y Dónde.

Pocos fenómenos sociales evidencian, sintetizan y simbolizan los factores intervinientes y constituyentes de la pobreza estructural como las Villas y los Asentamientos.

Las Villas y Asentamientos pueden definirse en una primera instancia como aglomerados habitacionales o residenciales con distintos niveles de irregularidad. No son un fenómeno de desarrollo uniforme, ni en su concepción y devenir histórica ni en sus atributos materiales. Las Villas y Asentamientos (VyA en adelante) forman parte (parte fundamental) del desarrollo y crecimiento urbano en sociedades periféricas y en desarrollo.

En Argentina la genealogía de este tipo espacios habitacionales comienza en las décadas del 30' y 40', fruto de los movimientos migratorios internos del interior del país (básicamente colectivos rurales) hacia las grandes urbes, todas concentradas (en principio) en lo que hoy conocemos como AMBA. Si bien este proceso de conformación de VyA tuvo continuidad sostenida, existen períodos, como las crisis económicas y las dos últimas dictaduras, donde este tipo de modalidad de conformación habitacional urbana se aceleró.

Entonces, las VyA es uno de los tantos síntomas de la conjugación de factores, dentro de un entramado social urbano, de crisis económica y social, de pauperización de la calidad de vida y, como consecuencia y principalmente, la privación de acceso a la tierra y vivienda.

Según este gran trabajo sobre el crecimiento de las VyA en el área metropolitana, existen diferencias conceptuales y empíricas entre una Villa y un Asentamiento. Las diferencias parecen apuntar a distintos momentos de este fenómeno habitacional urbano periférico.

Los autores remarcan que la principal característica de una Villa es que son ocupaciones irregulares de tierra urbana vacante. Es decir, son territorios habitados no preparados ni organizados para tal fin. Existe una ausencia total de trazado urbano (simetría de calles, amanzanamiento, estructura catastral, etc). La disposición de las viviendas es anárquica, la densidad de población es elevada y las viviendas presentan una precarización material extrema. Los servicios básicos están ausentes y en su mayoría su ubicación es cercana a zonas productivas y comerciales urbanas.

Los Asentamientos están situados en zonas donde existen, generalmente, un trazado organizado en términos catastrales; son terrenos loteados en forma radial como cualquier barrio. A diferencia de las Villas, para los residentes no es un lugar de estancia pasajera si no que es asumido como un lugar de residencia estable. Justamente, la organización de sus residentes estables genera gestiones con el Estado (casi siempre municipal) para la obtención progresiva de los servicios básicos y la normalización y legalización de la tenencia de la tierra.

Podríamos decir que los Asentamientos es el estadio superior a la Villa y el intermedio hacia lo que se conoce como 'Barrio', a secas.

Villas y Asentamientos en AMBA (Ampliado), hoy

Otra característica de las VyA (y lo que hace problemático y complejo su estudio, estimación y cuantificación) es que para el Estado son entes inmateriales. Son un tema tabú, dado que no existen datos oficiales ni mención alguna como territorio clasificables y reconocibles por parte de la estadística estatal. Seguramente esta situación tiene que ver con que la existencia de una villa es la negación misma del Estado.

Gracias al trabajo anteriormente citado podemos tener datos sobre la magnitud y el crecimiento de las VyA en los últimos 30 años (hasta 2006). También contamos con el relevamiento en la zona metropolitana realizado por Techo, que nos provee de las geometrías de los polígonos de las VyA en la zona metropolitana. Gracias a estos trabajos y aportes (un grupo de investigadores de una Universidad y una ONG) pudimos configurar este trabajo actualizado sobre las VyA de AMBA (Ampliado).

La idea de estos sucesivos post sobre las VyA, es vincularlas a los datos censales del último censo. Ésto nos va a permitir tener datos actualizados (o lo más robustos, fiables y actualizados posibles) sobre sus características y los atributos derivados de los indicadores disponibles. En esta primera entrega nos centraremos en las cargas demográficas y magnitudes de las VyA en sus jurisdicciones.

Vamos a trabajar sobre el territorio que denominados AMBA Ampliado (aprovechando el relevamiento territorial de Techo que trasciende AMBA), es decir AMBA (CABA + GBA) más los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz, Gral. Rodriguez, Pilar y Escobar.

En AMBA Ampliado residen, a 2010, más de 14 millones de personas (más de un tercio de la población nacional).

El mapa en GMaps simboliza el relevamiento de Techo (finalizado en el año 2013) que arroja 842 VyA en AMBA Ampliado. A partir de vincularlos con los datos del CNPyV2010, en esas VyA vienen casi 1.8 millones de personas y hay algo más de 470.000 hogares. La carga demográfica de las VyA viene dada por la información de los radios censales. Según estos datos el 13% de la población de AMBA Ampliado es 'villera'.

De este relevamiento también tenemos que 2/3 partes son clasificados como Asentamientos, alrededor de un 25% restantes son Villas y un 5% es catalogado como 'Barrio informal'.

Tenemos como base (a año 2010) que un 13% de población vive en VyA. Cómo es su distribución?

En este especie de archipiélago se puede apreciar que las VyA son espacios que están presentes, en mayor o menor medida o densidad, en la inmensa mayoría de los partidos y Comunas. Solo en las Comunas de centro - norte de CABA (3, 5, 6, 10, 11, 12 y 13) no hay presencia de VyA. Incluso en la 2 y 14 solo hay 2, siendo la zona sur donde se concentran la mayoría dentro de esa jurisdicción. Ésto no es extraño si recordamos y asociamos las características de estas zonas en los anteriores mapas tanto de pobreza como de NSE.

En términos absolutos, y como es natural, la 'población villera' es mayor en los Partidos con más carga demográfica. Tal es el caso de La Matanza donde hay más de 215 mil personas que viven en VyA o en La Plata o Quilmes con 150 mil cada uno.

Pero cuando analizamos la perspectiva relativa, en La Matanza (Partido con más población en VyA) esta subpoblación supone algo más de un décimo de su población (12.2%), en cambio en La Plata, es algo mas que un quinto (22.9%).

Mientras 1 de cada 10 matanceros vive en VyA, la relación cambia a casi 1 de cada 5 platenses en la misma situación.

La Tabla superior contrasta valores absolutos y relativos de varios indicadores. Están dispuestos todos los Partidos y Comunas con, al menos, una villa o asentamiento (al total de VyA -839- le faltan 3 casos que no pudieron ser solapados a su radio censal correspondiente).

En resumen, 13 millones de personas viven en los 41 P/C seleccionados por tener VyA. De éstos, 13.6% reside en VyA. (Es un número idéntico al de AMBA, dado que solo unas pocas Comunas de CABA no poseen este tipo de trazados en su interior).

La cantidad de VyA por P/C varía notablemente. Por ejemplo, si tomamos 2 partidos con población similar, como La Plata y Lomas de Zamora; en éste último hay 25 VyA mientras que en la capital de provincia hay 134. Entre estos casos están todos los matices.

Otro tanto ocurre con el promedio de población de cada VyA en por jurisdicción. Mientras en La Matanza el promedio es de 2500 habitantes por VyA, en la Comuna 7 es de 12 mil.

Lo más interesante, en principio, es analizar los datos poblacionales de manera relativa a la población de VyA. Es decir, cuánta gente de una jurisdicción, más allá de su cantidad, es población de asentamiento.

Los gráficos de burbujas simbolizan la columna '% Población en VyA' de la tabla que está más arriba (el de de la parte superior tiene todos los P/C y en el gráfioco inferior están sin los valores extremos -La Matanza, La Plata y Quilmes-, así se pueden apreciar de mejor manera los restantes).

La Matanza, La Plata y Quilmes tienen un comportamiento diferente al resto de P/C porque su población en VyA es hasta 3 veces mayor al promedio de la región. Cuando lo analizamos en forma relativa, Quilmes y La Plata se parecen más entre sí por tener entre un quito y un cuarto de su población residente en VyA. Como dijimos, en La Matanza es algo más de un décimo, en este sentido diferenciándose de los dos partidos anteriores.

Tomando como base el 13% total de población 'villera' para AMBA Ampliado, 20 de 41 P/C superan esta proporción.

Sacando esos casos extremos ya mencionados, el Partido de Presidente Perón es que más población 'villera' posee. Según la información demográfica de los radios censales de los polígonos relevados, un 60% de la población de este partido reside en VyA.

En este sentido, la jurisdicción que le sigue es la Comuna 8 en CABA, con 35%. Quilmes y La Plata, Berisso, Gral. Rodriguez, Ezeiza y Ensenada son partidos que oscilan entre 25-20% de su población viviendo en VyA.

En este último mapa se puede apreciar claramente los gradientes de proporción de la población relativa de las VyA en cada Partido que venimos detallando. Salvo las Comunas de zona sur de CABA (tampoco nos extraña) las concentraciones de población en estos trazados se dan principalmente en los partidos del 2° Cordón y en los extremos sur y norte de los Partidos del 'Ampliado' (Gral. Rodriguez, Pilar, Escobar, etc). Tampoco es contra-intuitivo con los datos que venimos analizando a lo largo de estos trabajos sobre sus características socio-económicas.

En esta primera entrega intentamos abordar el tema de las VyA en cuanto a su ubicación y dimensión.

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que ningún relevamiento es exhaustivo. Probablemente existan omisiones, tal vez algunas significativas, sobre VyA en algunas zonas. Recordemos que no existen estos datos sistematizados en ninguna dependencia oficial. Así y todo, estos datos son confiables y serios y merecen ser tomados en cuenta como punto de partida para una sistematización por parte del Estado.

NOTA: Este trabajo fue realizado en 2015, como una primera aproximación al tema de estimación de población 'invisible' de VyA. Tiene una actualización, varios años después, y está disponible en este link. Este post se mantiene por varias razones históricas y el nuevo modelo de estimación no invalida el inicio de la maduración de este proyecto.

Las Villas y Asentamientos pueden definirse en una primera instancia como aglomerados habitacionales o residenciales con distintos niveles de irregularidad. No son un fenómeno de desarrollo uniforme, ni en su concepción y devenir histórica ni en sus atributos materiales. Las Villas y Asentamientos (VyA en adelante) forman parte (parte fundamental) del desarrollo y crecimiento urbano en sociedades periféricas y en desarrollo.

En Argentina la genealogía de este tipo espacios habitacionales comienza en las décadas del 30' y 40', fruto de los movimientos migratorios internos del interior del país (básicamente colectivos rurales) hacia las grandes urbes, todas concentradas (en principio) en lo que hoy conocemos como AMBA. Si bien este proceso de conformación de VyA tuvo continuidad sostenida, existen períodos, como las crisis económicas y las dos últimas dictaduras, donde este tipo de modalidad de conformación habitacional urbana se aceleró.

Entonces, las VyA es uno de los tantos síntomas de la conjugación de factores, dentro de un entramado social urbano, de crisis económica y social, de pauperización de la calidad de vida y, como consecuencia y principalmente, la privación de acceso a la tierra y vivienda.

Según este gran trabajo sobre el crecimiento de las VyA en el área metropolitana, existen diferencias conceptuales y empíricas entre una Villa y un Asentamiento. Las diferencias parecen apuntar a distintos momentos de este fenómeno habitacional urbano periférico.

Los autores remarcan que la principal característica de una Villa es que son ocupaciones irregulares de tierra urbana vacante. Es decir, son territorios habitados no preparados ni organizados para tal fin. Existe una ausencia total de trazado urbano (simetría de calles, amanzanamiento, estructura catastral, etc). La disposición de las viviendas es anárquica, la densidad de población es elevada y las viviendas presentan una precarización material extrema. Los servicios básicos están ausentes y en su mayoría su ubicación es cercana a zonas productivas y comerciales urbanas.

Los Asentamientos están situados en zonas donde existen, generalmente, un trazado organizado en términos catastrales; son terrenos loteados en forma radial como cualquier barrio. A diferencia de las Villas, para los residentes no es un lugar de estancia pasajera si no que es asumido como un lugar de residencia estable. Justamente, la organización de sus residentes estables genera gestiones con el Estado (casi siempre municipal) para la obtención progresiva de los servicios básicos y la normalización y legalización de la tenencia de la tierra.

Podríamos decir que los Asentamientos es el estadio superior a la Villa y el intermedio hacia lo que se conoce como 'Barrio', a secas.

Villas y Asentamientos en AMBA (Ampliado), hoy

Otra característica de las VyA (y lo que hace problemático y complejo su estudio, estimación y cuantificación) es que para el Estado son entes inmateriales. Son un tema tabú, dado que no existen datos oficiales ni mención alguna como territorio clasificables y reconocibles por parte de la estadística estatal. Seguramente esta situación tiene que ver con que la existencia de una villa es la negación misma del Estado.

Gracias al trabajo anteriormente citado podemos tener datos sobre la magnitud y el crecimiento de las VyA en los últimos 30 años (hasta 2006). También contamos con el relevamiento en la zona metropolitana realizado por Techo, que nos provee de las geometrías de los polígonos de las VyA en la zona metropolitana. Gracias a estos trabajos y aportes (un grupo de investigadores de una Universidad y una ONG) pudimos configurar este trabajo actualizado sobre las VyA de AMBA (Ampliado).

La idea de estos sucesivos post sobre las VyA, es vincularlas a los datos censales del último censo. Ésto nos va a permitir tener datos actualizados (o lo más robustos, fiables y actualizados posibles) sobre sus características y los atributos derivados de los indicadores disponibles. En esta primera entrega nos centraremos en las cargas demográficas y magnitudes de las VyA en sus jurisdicciones.

Vamos a trabajar sobre el territorio que denominados AMBA Ampliado (aprovechando el relevamiento territorial de Techo que trasciende AMBA), es decir AMBA (CABA + GBA) más los partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, San Vicente, Presidente Perón, Marcos Paz, Gral. Rodriguez, Pilar y Escobar.

En AMBA Ampliado residen, a 2010, más de 14 millones de personas (más de un tercio de la población nacional).

El mapa en GMaps simboliza el relevamiento de Techo (finalizado en el año 2013) que arroja 842 VyA en AMBA Ampliado. A partir de vincularlos con los datos del CNPyV2010, en esas VyA vienen casi 1.8 millones de personas y hay algo más de 470.000 hogares. La carga demográfica de las VyA viene dada por la información de los radios censales. Según estos datos el 13% de la población de AMBA Ampliado es 'villera'.

De este relevamiento también tenemos que 2/3 partes son clasificados como Asentamientos, alrededor de un 25% restantes son Villas y un 5% es catalogado como 'Barrio informal'.

Tenemos como base (a año 2010) que un 13% de población vive en VyA. Cómo es su distribución?

En este especie de archipiélago se puede apreciar que las VyA son espacios que están presentes, en mayor o menor medida o densidad, en la inmensa mayoría de los partidos y Comunas. Solo en las Comunas de centro - norte de CABA (3, 5, 6, 10, 11, 12 y 13) no hay presencia de VyA. Incluso en la 2 y 14 solo hay 2, siendo la zona sur donde se concentran la mayoría dentro de esa jurisdicción. Ésto no es extraño si recordamos y asociamos las características de estas zonas en los anteriores mapas tanto de pobreza como de NSE.

En términos absolutos, y como es natural, la 'población villera' es mayor en los Partidos con más carga demográfica. Tal es el caso de La Matanza donde hay más de 215 mil personas que viven en VyA o en La Plata o Quilmes con 150 mil cada uno.

Pero cuando analizamos la perspectiva relativa, en La Matanza (Partido con más población en VyA) esta subpoblación supone algo más de un décimo de su población (12.2%), en cambio en La Plata, es algo mas que un quinto (22.9%).

Mientras 1 de cada 10 matanceros vive en VyA, la relación cambia a casi 1 de cada 5 platenses en la misma situación.

La Tabla superior contrasta valores absolutos y relativos de varios indicadores. Están dispuestos todos los Partidos y Comunas con, al menos, una villa o asentamiento (al total de VyA -839- le faltan 3 casos que no pudieron ser solapados a su radio censal correspondiente).

En resumen, 13 millones de personas viven en los 41 P/C seleccionados por tener VyA. De éstos, 13.6% reside en VyA. (Es un número idéntico al de AMBA, dado que solo unas pocas Comunas de CABA no poseen este tipo de trazados en su interior).

Otro tanto ocurre con el promedio de población de cada VyA en por jurisdicción. Mientras en La Matanza el promedio es de 2500 habitantes por VyA, en la Comuna 7 es de 12 mil.

Lo más interesante, en principio, es analizar los datos poblacionales de manera relativa a la población de VyA. Es decir, cuánta gente de una jurisdicción, más allá de su cantidad, es población de asentamiento.

Los gráficos de burbujas simbolizan la columna '% Población en VyA' de la tabla que está más arriba (el de de la parte superior tiene todos los P/C y en el gráfioco inferior están sin los valores extremos -La Matanza, La Plata y Quilmes-, así se pueden apreciar de mejor manera los restantes).

La Matanza, La Plata y Quilmes tienen un comportamiento diferente al resto de P/C porque su población en VyA es hasta 3 veces mayor al promedio de la región. Cuando lo analizamos en forma relativa, Quilmes y La Plata se parecen más entre sí por tener entre un quito y un cuarto de su población residente en VyA. Como dijimos, en La Matanza es algo más de un décimo, en este sentido diferenciándose de los dos partidos anteriores.

Tomando como base el 13% total de población 'villera' para AMBA Ampliado, 20 de 41 P/C superan esta proporción.

Sacando esos casos extremos ya mencionados, el Partido de Presidente Perón es que más población 'villera' posee. Según la información demográfica de los radios censales de los polígonos relevados, un 60% de la población de este partido reside en VyA.

En este sentido, la jurisdicción que le sigue es la Comuna 8 en CABA, con 35%. Quilmes y La Plata, Berisso, Gral. Rodriguez, Ezeiza y Ensenada son partidos que oscilan entre 25-20% de su población viviendo en VyA.

En este último mapa se puede apreciar claramente los gradientes de proporción de la población relativa de las VyA en cada Partido que venimos detallando. Salvo las Comunas de zona sur de CABA (tampoco nos extraña) las concentraciones de población en estos trazados se dan principalmente en los partidos del 2° Cordón y en los extremos sur y norte de los Partidos del 'Ampliado' (Gral. Rodriguez, Pilar, Escobar, etc). Tampoco es contra-intuitivo con los datos que venimos analizando a lo largo de estos trabajos sobre sus características socio-económicas.

En esta primera entrega intentamos abordar el tema de las VyA en cuanto a su ubicación y dimensión.

Para finalizar, es necesario tener en cuenta que ningún relevamiento es exhaustivo. Probablemente existan omisiones, tal vez algunas significativas, sobre VyA en algunas zonas. Recordemos que no existen estos datos sistematizados en ninguna dependencia oficial. Así y todo, estos datos son confiables y serios y merecen ser tomados en cuenta como punto de partida para una sistematización por parte del Estado.

NOTA: Este trabajo fue realizado en 2015, como una primera aproximación al tema de estimación de población 'invisible' de VyA. Tiene una actualización, varios años después, y está disponible en este link. Este post se mantiene por varias razones históricas y el nuevo modelo de estimación no invalida el inicio de la maduración de este proyecto.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)